去年深秋,我把父亲的骨灰撒进了黄海。捧着那个磨砂玻璃罐走向甲板时,海风突然卷起衣角,像是父亲生前常做的那样轻轻拍了拍我的后背。当时望着翻涌的浪花,心里空落落的——往后清明重阳,该去哪里看他呢?

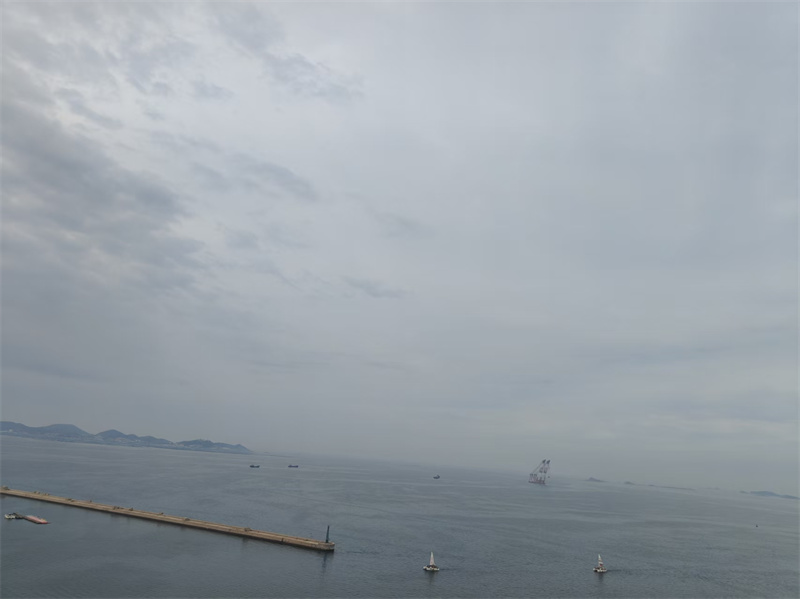

第一个清明节来得猝不及防。母亲翻出父亲的旧相册,指尖抚过泛黄照片里穿海军服的青年,突然红了眼眶:"连个烧纸的地方都没有了。"我抱着她坐在飘窗上,看着楼下车水马龙,突然想起父亲总说退休后要去海边钓鱼。第二天清晨,我带着那本相册来到栈桥,浪花在礁石上撞出细碎的泡沫,远处货轮鸣着悠长的汽笛。把父亲最爱的铁观音倒进海里时,水面浮起一层琥珀色的涟漪,恍惚间看见他坐在礁石上对我笑,鱼竿垂在波光里。

后来我们慢慢有了新的默契。每个季度去一次海边,不用刻意选日子。母亲会带上父亲生前常看的《舰船知识》,在防潮袋里装块他爱吃的绿豆糕。我发现退潮后的沙滩上常有漂亮的贝壳,就捡回来串成风铃挂在阳台。风起时叮咚作响,母亲总说像极了父亲摆弄船模时零件碰撞的声音。去年冬至,女儿突然从幼儿园带回幅画:蓝色的大海里飘着许多星星,她说这是外公在海底的家。原来生命真的会以另一种方式延续,就像那些随波逐流的骨灰,终将成为滋养海藻的养分。

现在我常在书房留盏小灯,书架第三层永远空着一格,摆着父亲的旧怀表和我们每年去海边捡的贝壳。上个月整理衣柜,在父亲羊毛衫口袋里摸出张泛黄的船票,1987年从青岛到上海的。突然明白海葬不是终点,那些与父亲有关的记忆,早已像盐粒溶入海水般渗透在生活的每个角落。或许最好的纪念从来不是固定的墓碑,而是在某个寻常午后,泡一杯铁观音时,自然浮现的温暖笑意。