去年深秋,父亲在病床上握着我的手说,他想把骨灰撒进黄海。作为家里第一个提出海葬的人,我当时对这个流程一无所知,只记得殡葬服务中心的工作人员轻声说"需要一些耐心"。后来才明白,这份"耐心"里藏着对生命最后的敬畏,也藏着整个行业运转的规律。

最初接触海葬服务时,我以为只要提交申请就能很快安排。实际办理时才发现,从决定采用海葬到真正出海,往往要经历一个微妙的等待期。不同城市的等待时长差异不小,像我们所在的沿海城市,由于有固定的海葬专用码头和船只,通常在材料齐全后的15个工作日内就能排期。但听服务人员说,北方有些内陆城市,因为需要协调运输船只和海事部门审批,旺季时可能要等上一个月。这种等待并非效率问题,而是需要统筹天气、潮汐、船舶调度等多重因素,毕竟谁都希望骨灰撒放时能遇到风和日丽的好天气。

让我印象深刻的是材料准备阶段的等待。父亲的死亡证明、户籍注销证明、家属关系证明,这些文件看似简单,实则需要在医院、派出所、公证处之间辗转。特别是公证环节,需要所有直系亲属到场签字,我们兄妹三人分别在三个城市,光是协调时间就花了整整一周。那段时间我常常对着窗外发呆,原来让亲人安心远行,第一步就是学会耐心处理这些琐碎的手续。服务中心的王姐安慰我说,他们接过最久的案例,是因为海外子女无法及时赶回,整个材料准备阶段用了三个月,但最终家属们都说,这份等待让告别变得更郑重。

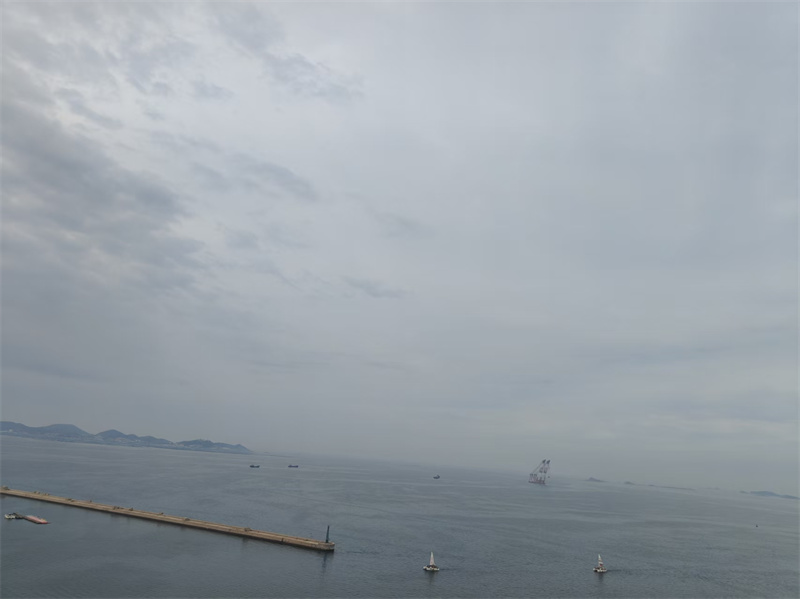

真正的海上等待反而充满了诗意。按照约定,我们在一个晴朗的周二清晨登船。码头上已经聚集了十几个家庭,大家默契地保持着安静,只有海风掠过桅杆的轻响。船舶驶出港口需要40分钟,这段时间里没人说话,有人对着波光粼粼的海面默默流泪,有人把脸贴在舷窗上寻找海鸥的踪迹。当船长通过广播告知"已到达指定海域"时,整个船舱突然安静下来。后来才知道,这个"指定海域"并非随意选择,海事部门划定的抛撒区通常距离海岸线10公里以上,水深超过20米,这样的距离既能保证环保要求,也给了家属们足够的心理缓冲空间。

仪式本身其实很快,从集体默哀到骨灰撒放,全程不过20分钟。但返航时所有人都觉得时间变慢了。看着白色的骨灰盒在海水中渐渐下沉,最后化作泡沫消散,我突然理解了为什么海葬需要等待——那些看似漫长的审批流程、材料准备、潮汐等待,都是为了让生者在时间的沉淀中慢慢接受离别。现在我的书桌里放着那本烫金的《骨灰撒海证书》,证书编号的末尾印着当天的日期,旁边是我后来补记的一句话:"大海没有时钟,却给了思念最温柔的刻度。"

后来和其他家属交流才发现,每个人对"等待时长"的感受都不同。有人觉得从申请到出海的三周像一个世纪,有人却在准备材料的过程中意外获得了内心的平静。服务中心的统计数据显示,近年来选择海葬的家庭逐年增加,2023年他们全年服务了1200多个家庭,平均等待周期稳定在22天左右。这个数字背后,是越来越多人对绿色殡葬的认同,也是整个行业在规范化运作中形成的节奏。就像那位老船长说的:"大海有自己的脾气,我们能做的就是尊重自然的规律,也尊重人心的节奏。"