前阵子朋友小张的父亲走了,老人走得很安详,生前总说喜欢大海,想死后把骨灰撒进海里。小张和家人商量后,决定满足老人的心愿,可刚提出“明天就去海葬”,就被民政部门的工作人员拦住了。“现在不行,得等手续齐了才行。”工作人员的话让小张犯了难:人都不在了,为什么不能立即海葬呢?这事儿让我想起身边不少人对海葬的误解,总以为只要家属同意,随时都能让逝者“入海为安”,可实际上,海葬从来不是“说走就走的旅行”,背后藏着不少必须遵守的规矩和情理。

先说说最绕不开的法律和流程关。小张当时手里只有医院开的《居民死亡医学证明(推断)书》,可这只是第一步。按照规定,遗体要先火化,而火化需要派出所出具的《户口注销证明》,还得拿着死亡证明去殡仪馆预约火化时间。小张父亲是在周一下午走的,等跑完派出所、殡仪馆,拿到火化证明时已经是周四了。工作人员解释,这些手续看似繁琐,实则是为了避免纠纷——万一逝者有未了的债务、遗产继承问题,或者存在非正常死亡的可能,仓促处理遗体或骨灰,很可能给后续的法律程序留下隐患。就像去年有个案例,家属没等死亡证明完全办好就私下处理了骨灰,结果逝者的债权人找上门,因为无法确认死亡事实,连债务清偿都成了难题。所以说,这些流程不是“ bureaucracy(官僚主义)”,而是给逝者和生者都留一份“法律上的清白”。

再往深了说,还有情感和习俗的温度。小张后来跟我感慨,其实当时急着海葬,也是觉得“早办早安心”,可真等手续一步步走下来,反而有了缓冲的时间。那些天,家人整理老人的遗物,翻出他年轻时在海边拍的照片,孩子们围坐在一起听奶奶讲爷爷出海钓鱼的故事,原本沉重的悲伤里,慢慢多了些温暖的回忆。民俗专家说,中国人讲究“事死如事生”,丧葬从来不是单纯的“处理后事”,更是生者与逝者告别的仪式。如果真的“立即海葬”,家属可能连最后一次好好告别、梳理情感的机会都没有,反而容易留下心理遗憾。就像邻居王阿姨,当年老伴走得突然,她一时冲动当天就办了海葬,后来每次想起老伴,总觉得“好像连句再见都没好好说”,这份遗憾念叨了好几年。

从实际操作来看,海葬也离不开“时间规划”。现在正规的海葬服务都由民政部门或专业机构统筹,不是家属想什么时候去就能去的。骨灰撒海需要专用的船舶,这些船舶有固定的航线和航行时间,还要避开禁渔期、军事管制区等;海上天气多变,遇到大风、大雾或者台风预警,船只会停航,海葬自然要推迟。去年青岛就有个案例,家属预约了10月的海葬,结果遇上连续三天的强冷空气,直到一周后天气转好才成行。工作人员说,海上作业必须把安全放在第一位,冒然出海不仅可能让骨灰撒放不符合规范,还会给家属带来额外的风险。

最后还得提一句“生态保护”的细节。很多人不知道,海葬用的骨灰并不是直接撒进海里的,而是要经过特殊处理——去除骨灰里的杂质,装进可降解的骨灰盒或布袋,有的地方还会混合环保的花卉骨灰坛,让骨灰能更快被海水溶解,不污染海洋环境。这些处理过程虽然不复杂,但也需要时间准备。就像小张后来拿到的骨灰袋,外面印着老人喜欢的浪花图案,内侧是可降解的玉米纤维材料,工作人员说这样既能让家属留个念想,又能确保对大海没有伤害。

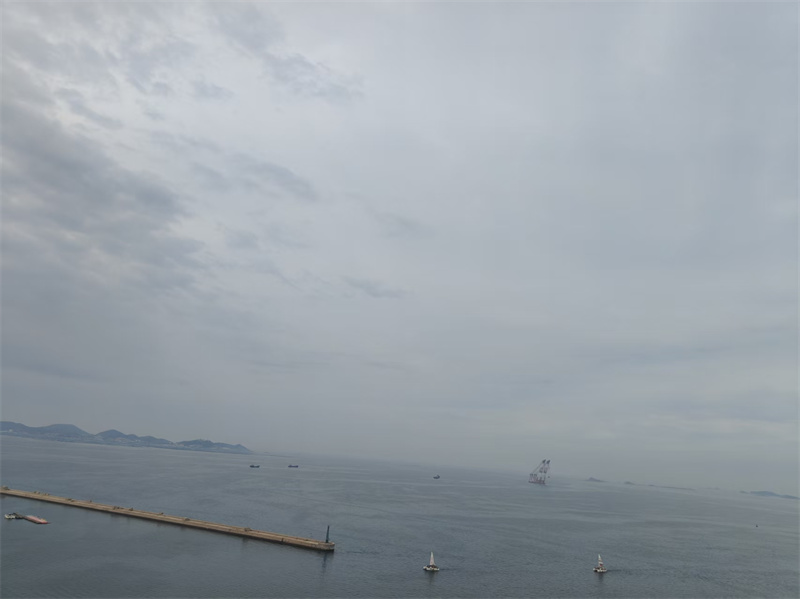

其实说到底,海葬的“不能立即”,既是对法律的尊重,也是对情感的呵护,更是对自然的敬畏。小张后来在一个晴朗的周末参加了海葬仪式,当洁白的骨灰随着花瓣落入海面,看着海鸥在船舷边盘旋,他忽然明白了:让逝者“入海为安”,重要的不是速度,而是让这份告别既合规、又温暖,还能真正实现“生命回归自然”的意义。所以啊,要是身边有人问“人不在了能不能立即海葬”,不妨告诉他:别急,给流程一点时间,