去年清明,我在市殡仪馆的服务大厅第一次见到海葬申请流程图。透明亚克力板上蓝色的海浪图案里,嵌着父亲生前最爱的那句"给生命最后的自由"。作为全国首批推行海葬服务的城市,这里的工作人员递给我一叠泛黄的申请材料时说,2003年至今已有超过两万个家庭选择让亲人长眠于这片海域。

办理申请的过程比想象中更有人情味。需要准备的材料其实很简单:逝者的死亡证明、火化证明、户口本原件,以及经办人身份证。在政务服务中心的殡葬服务窗口,穿藏青色制服的姑娘特意提醒我,若逝者生前有遗体捐献证明,还能申请政府补贴。她指着墙上的价目表说,基础海葬服务如今已纳入民生保障项目,家属只需承担部分骨灰盒和纪念证书的费用。

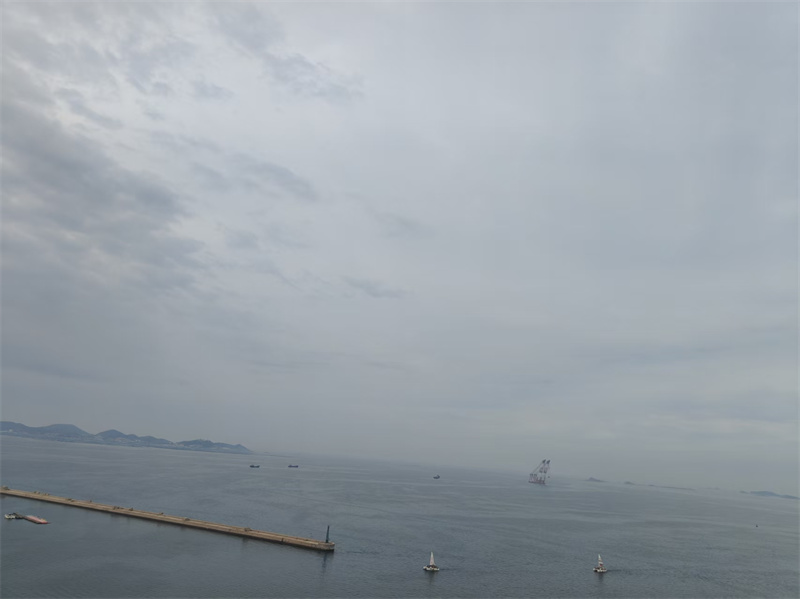

最难忘的是预约登船的那个清晨。在渔港码头的候船室里,二十多个家庭自发排成了长队。工作人员给每个人发了蓝色丝带和纪念卡片,有位白发老人正用铅笔在卡片上写着老伴的名字。当运输船缓缓驶离港口时,海鸥突然从船舷两侧掠过,甲板上响起此起彼伏的啜泣声。这让我想起殡葬服务中心主任说过的话:海葬不是终点,而是生命以另一种方式回归自然。

仪式结束后,我们收到了一份装在木质相框里的海葬证书,证书编号对应着电子档案系统里的经纬度坐标。扫描二维码就能看到那天的航行轨迹,深蓝色的航线像条温柔的丝带,在电子海图上连接着港口与深海。民政部门的回访电话里,工作人员建议我们可以在每年忌日登录"生命纪念网",通过虚拟献花寄托思念。这种科技与传统结合的纪念方式,让跨越生死的牵挂有了新的安放之处。

随着生态殡葬理念的普及,现在申请海葬比十年前方便多了。很多城市开通了线上预约系统,家属通过政务APP就能提交材料。去年我市还新增了公益海葬专线,每月农历初一、十五发船。在社区服务中心的宣传栏里,我看到最新的统计数据:仅今年第一季度,全市就有327位逝者选择海葬,这个数字还在以每年15%的速度增长。