今年清明前,我在整理母亲遗物时,翻到了她五年前写的一张字条:“身后事,愿归大海。”字迹已经有些褪色,但末尾那个歪歪扭扭的笑脸符号,还是让我红了眼眶。母亲生前总说,她在海边长大,最喜欢听海浪声,觉得人来自自然,最后也该回到自然里去。可我当时心里直打鼓:海葬?那不是电视里说的那些老革命家才有的待遇吗?普通人也能办吗?

带着这个疑问,我先去社区居委会打听。负责民政事务的张姐听完我的来意,笑着递了杯热水:“现在海葬早不是特殊待遇啦,只要是本市户籍的居民,都能申请。”她拿出一本蓝色的宣传册,指着政策说明给我看:“2019年起,全国多个城市就把海葬纳入了基本殡葬服务保障,不仅不收费,还有补贴呢。”我这才知道,过去总以为海葬“门槛高”,其实是老观念没更新——现在从政策层面,早就向所有普通人敞开了大门。

真正开始办手续时,我才发现流程比想象中简单。张姐告诉我,先去户籍所在地的民政局殡葬管理处填申请表,带上逝者的死亡证明、户口本、家属身份证,还有逝者的一寸照片就行。我原以为要跑很多趟,没想到在区政务服务中心就有专门的“绿色殡葬窗口”,工作人员拿出一张流程图,一项项给我标重点:“材料齐的话,当天就能受理,之后会通知参加集体海葬的时间。”最让我意外的是费用——从申请到出海仪式,全程免费,连家属乘船的费用都由政府补贴,母亲生前担心“给子女添麻烦”,原来都是多余的顾虑。

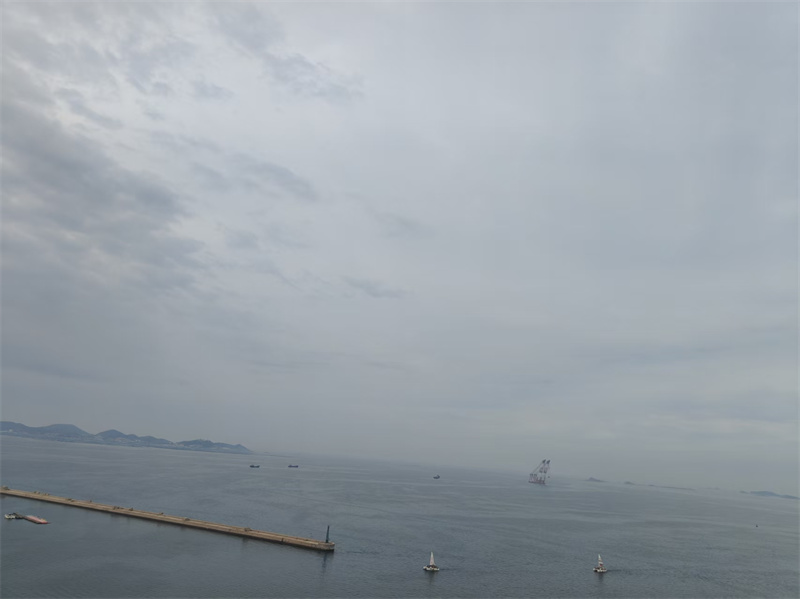

今年五月,我和弟弟跟着民政局组织的集体海葬队伍登上了那艘白色的殡葬船。甲板上站着二十多个和我们一样的家庭,有人捧着骨灰盒,有人手里攥着逝者生前爱吃的花瓣。仪式开始时,工作人员轻声念着每个逝者的名字,我们按顺序走到船舷边,将骨灰和花瓣一起撒进海里。那一刻,阳光透过云层落在海面上,碎金似的波光里,我突然想起母亲说过的“大海比任何墓碑都宽广”。旁边一位白发阿姨拍了拍我的肩:“我家老头子是渔民,一辈子跟海打交道,这样挺好,他回家了。”

回来的路上,我查了最新的殡葬数据:仅去年一年,全国就有超过12万个家庭选择了海葬,比十年前增长了近十倍。这背后,是越来越多人开始明白,回归自然不是告别,而是另一种形式的永恒。现在的海葬,早已不是少数人的选择,而是普通人也能轻松实现的“绿色身后事”——有政策支持,有流程指引,更有越来越开放的观念托底。如果你也和曾经的我一样有疑问,不妨去当地民政部门问问,或许会发现,让亲人“归于大海”的心愿,其实触手可及。